这样的预设可以来解释为何如今的大学毕业生都削尖脑袋投奔体制――因为那里象征着权力、声望以及稳定可观的收入,这些足以构成一种体面生活的全部所需。

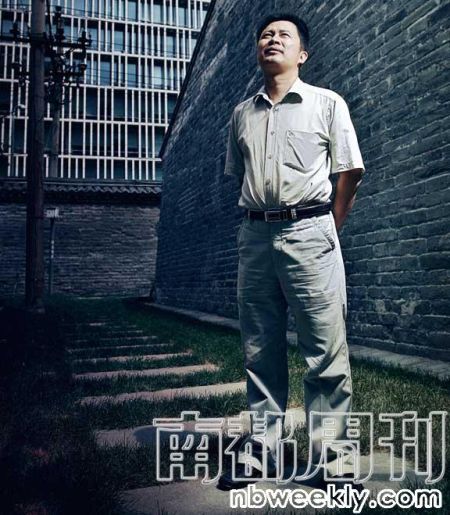

十年砍柴

受1992年邓小平南巡讲话的影响,各地经济形势一片大好,遍地都是机会。

1990年代初,社会就像火山喷发,遍地都是机会。如今大部分大学毕业生都削尖脑袋投奔体制。体制的温床为何在20年前如此不堪?又何以突然爆发出对大学生们的致命吸引力?

按照古典经济学的观点,人的选择都是理性的。这样的预设可以来解释为何如今的大学毕业生都削尖脑袋投奔体制――因为那里象征着权力、声望以及稳 定可观的收入,这些足以构成一种体面生活的全部所需。理性人的预设也可以解释,为什么有那么多无志于学术的青年会选择考研(微博)――在大学从精英教育沦为平民教 育的那刻起,考研就是给自己增添筹码最偷懒的一种方式。

我们选取了1990年代初到现在20年的时间跨度,讲述一些人与体制间的一些事。二十年前,广东的家长们训斥小孩时会说:不好好学习,将来送你 去当干部。这话如今听来,竟如“马首红尘,恍若隔世矣”。这二十年间出了不少事,改革推进,陷入困顿;大学扩招;国企改制分流了。倘若当年家长的“诅咒” 真能兑现,孩子们又何不尽兴在放学路上多捉几只蜻蜓呢?

体制的温床为何在20年前如此不堪?香港中文大学政治与公共行政系讲座教授王绍光研究发现,1978至1995年间,中国的实际国内生产总值 (GDP)年均增长近10%,但在这段经济繁荣时期,中国政府却不得不竭尽全力提高收入以实现财政收支平衡,因为财政收入的增长远远滞后于GDP的增长。

政府公开的资料显示,在那17年中,政府财政收入占GDP的比重从近31%跌至不到11%,下降了20多个百分点。王绍光的结论是,在1990 年代,中央―地方财政关系的制度设计存在的缺陷,让地方和中央政府都陷入了严重的财政困难。于是,我们便不难理解,当年的公务员(微博)为何会义无反顾地离开体 制,屈身干起卑贱的营生:政府发不出钱来,衙门外却一片金光。

但在上海社科院社会学研究所副研究员李煜看来,那段时间也正是自1949年以来中国最有活力的时代:经济的迅猛发展和结构转型,蛋糕被做大,中 产职业在劳动者中的份额大大增加;市场经济的绩效原则和市场制度的渗透与扩张,让人们坚信奋斗就能收获回报;劳动力市场的重个人能力、个人努力的筛选机 制,推动着各阶层社会流动机会的均等化……

理性经济人的假设在20世纪遇到了强有力的挑战,经济学家赫伯特・西蒙因他的“有限理性”学说而获得诺贝尔经济学奖。西蒙认为人们并非寻求“最 大”或“最优”,大多数情况下要的只是“满意”。人不可能如上帝般洞察一切,理性要么麻痹于信息不对称,要么根本就未发挥作用。由此可以解释,那些跟风进 入体制却日日煎熬的人,他们本也可以有个更自在的生活;也可以解释,万千硕博毕业生找不到工作因教返贫,穷人的家庭仍在砸锅卖铁供完孩子念大学后仍怂恿他 去考研。

还是数据或许能说明,体制何以在20年间突然又爆发出了对精英们的致命吸引力。国家统计局的数据显示,1995-2006年间,国家财政支出中 行政管理费由996.54亿元增加到7571.05亿元,12年间增长了6.6倍;行政管理费用占财政总支出的比重在1978年仅为4.71%,1995 年为14.60%,2006年已上升到18.73%。九三学社在2008年“两会”期间提出的《关于建立行政成本信息公开与监督机制的建议》提案显示,我 国的行政成本不但远高于欧美发达国家,而且高出世界平均水平25%。

40年前,公共选择学派官僚制度的代表人物尼斯坎南提出了著名的官僚预算最大化理论――政府规模的扩张总是有利于官员的,官员们都知道,机构规模越大,手中的权力就越大,机构所能带来的晋升机会就越多,个人待遇也就越丰厚。

从1994年到2000年,全国参加公务员考试的总人数不过4万多人,但2001一年, 仅报考中央机关公务员考试的人数就蹿升到3.3万。此后报考人数快速增加,2005年至2008年,报考中央机关公务员考试的人数及平均招录比例分别为 31万和37:1、37万和48:1、53万和42:1、64万和45:1。2011年国家公务员考试报名人数逾140万,竞争最激烈的前6个职位考录比 例超过3000∶1。越来越多的人,包括刚入校门的大学生们都明白,在市场上创业投资和自谋职业的风险越来越大,甚至朝不保夕,把目光转向体制才是最稳妥 的打算。

在《市场的逻辑》中,经济学家张维迎写道:非正式的观察显示,在发达国家――比如美国、英国和德国,最具企业家才能的人经营工商业;在最不发达 国家――比如拉美和非洲,最具企业家才能的人在政府和军队工作。随着时间的推移,当越多越多具有企业家才能的人转向政府,经济增长就会放慢甚至停滞。

张维迎所提的“最具企业家才能的人”就是“社会中最能干的人”,因为他们会选择呈现出能力回报递增的职业,企业家和政府官员都是具有能力回报递增特征的职业。为何说最能干的人选择投奔体制是国家的悲剧?因为他们的才能将主要被用来寻租,而非提高技术的可能性。

无法告别的体制

原名李勇,上世纪70年代生于湖南新邵县一个小山村。1993年毕业于兰州大学中文系,现为知名专栏作家,文化评论家和知名网络人。

这二十年里,我从黄河边一座苍凉的城市一所孤独的大学,闯进满城冠盖的京都谋生。廿载岁月,在体制内翻转折腾。而我的文字,总让诸多的读者认为我是体制外的孤魂野鬼。若我某篇文章对当下执政者略有温情之笔调,就有读者在网上提醒我:不要被体制招安了。

中国人喜欢划分营垒,分清敌友。在公权力无远弗届、无孔不入的中国,体制内外的区别真的那么明显了?对体制内外的人真能用简单的道义标准评价之么?

回顾我这二十年走过的路,我在问自己:为什么自己没能彻底告别体制,而是在其边缘上游走?没有勇气,或者觉得毫无必要?我想我的经历,或许是同龄知识分子一个不错的范本。

毕业分配

1991年9月,已升入到大三的我回到兰州大学(微博)。那个暑假我在湘中山村的老家度过,信息极其闭塞,加上参加可以把人累得脱两层皮的“双抢”,更没有精力去关心山外的大事。等我回校,竟然听说世界第二强国、第一个社会主义政权苏联不存在了!

开学没几天,党、团总支便组织所有学生干部、党员和入党积极分子进行政治学习,主要内容是:总结苏联解体的教训。系里的政工干部向我们传达上级 部门对苏联“八・一九”事件的定性:这是一群忠于马克思列宁主义、誓死捍卫社会主义的共产党员,企图用非常措施来阻止戈尔巴乔夫的错误路线,维护苏联党和 国家的利益云云。而教训则是优柔寡断,不能及时对叶利钦等人采取非常措施,不能发动广大党员和人民群众站出来保卫国家,特别是没能牢牢地控制军队。当时我 已是党组织的发展对象,照例要每月写一份思想汇报。而对一个农家子弟来说,入党的目的自然是功利的――为毕业时能找一份好工作。1992年6月,我顺利入 党,并成为了中文系学生会主席。

“1992年,又是一个春天。”

这首歌唱遍大江南北,是几年后的事情。而我记忆中1992年的初春到来时,我们的心情并不愉快,马上就要升入大四,必须考虑就业问题了。

毕业前那几年,广播、报纸里出现频率极高的一个热词是“社教”,即社会主义教育,全国的经济形势很差,国内企业倒闭、工人下岗的消息很多,改革 开放似乎有全面倒退的趋势。受其影响,1986、87、88级的学长们就业状况很不理想。我最佩服的一位88级川籍师兄,他们班的班长竟然被分配到一家县 大山沟沟里的三线工厂。

我们这拨89级的本科生,恐怕是恢复高考(微博)后最低调、最不张扬的一届。招生人数是历年来最少的,一进学校就经受了军训、思想教育等等。我们在校时,师兄们瞧不起我们,连90、91级师弟都不把我们放在眼里。

邓小平那年春天的南巡,一开始对远在大西北我们这些在校学生,几乎没有任何影响。大概到了5月份,88级师兄即将毕业的时候,“南巡”突然成了 一个热词,系党、团总支组织我们开始学习最早刊登在《深圳特区报》上的《东风吹来满眼春》的长篇报道,小平在深圳植物园植树的那张照片到处转载。“改革开 放要坚定不移地走下去”之类的表述在媒体上处处可见。我隐隐感觉到,似乎好日子要来了。

受小平南巡影响,各地经济形势一片大好,对大学毕业生的需求极其旺盛。当年92届的大学毕业生没来得及受惠,1993年毕业的本科生甚至专科生变成了香饽饽。我们系那一届毕业生才29人,竟然有100多家单位来要人。

那时候对我们中文系毕业生来说,进国家机关当公务员不是首选,去大学从事行政工作更没有吸引力。我们的首选是新闻单位,其次是大公司,特别是外资、合资以及与高科技沾边的企业。

对我来说,首要目标是进京。成为北京人,是我多年的一个梦。因此我拒绝了甘肃省纪检委、公安厅等点名要我的单位。当时应届毕业生进国家机关尚不需公务员考试,我最后选择了“北京东方电子集团”――看起来名头挺唬人的。

加拿大华人网 http://www.sinoca.com/